「第2回地域交流フォーラム」開催報告

2025年9月22日(月)京都府立京都学・歴彩館にて、「第2回地域交流フォーラム」を開催しました。

当日は、延べ80名を超える方々にご来場いただき、本学で取り組む地域貢献活動について、研究に取り組んでいる研究者や学生が説明を行いました。

第1部 ポケットセミナー(ACTR成果報告)

研究報告:「学校・地域連携にもとづく夜久野地域の文化遺産の活用研究」

報告者① 菱田哲郎(文学部名誉教授)

報告者② 佐々木尚子(生命環境科学研究科講師)

福知山市夜久野町は、宝山をはじめ豊かな自然遺産があり、化石の宝庫としても知られています。この地には北近畿最大の須恵器窯跡群である夜久野末窯跡群があることはあまり知られていない事実です。また、丹後地域で最大級の横穴式石室を持つ長者森古墳があるほか、近年調査された稚児野遺跡では近畿地方最古クラスの旧石器時代の遺跡が見つかっており、遺跡の宝庫と言えます。

本学では、この夜久野末窯跡群の調査を継続しており、同時に夜久野町化石・郷土資料館が所蔵する古墳出土の資料の研究を府大ACTRとして進めてきました。

今回は、夜久野末窯跡群で140基もの窯跡がどうしてこの地域に造られたのか、考古学だけでなく地質や植生などの自然環境などの幅広い観点から調査し、地元の高校生や地域住民のみなさんと一緒に研究を行ってきた様子の報告がありました。

-300x225.jpg)

▲文学部 菱田哲郎 名誉教授 ▲生命環境科学研究科 佐々木尚子 講師

_ページ_1-212x300.jpg) ▲2025年3月に行われた地元での報告会のチラシ

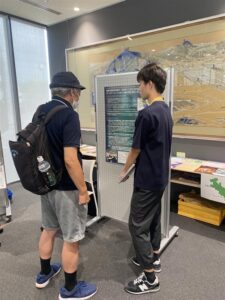

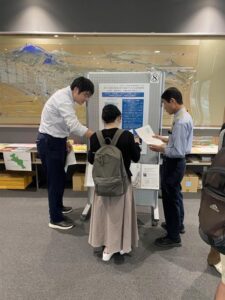

▲2025年3月に行われた地元での報告会のチラシ第2部 本学研究者や学生によるポスターセッション

ACTRに関わった研究者や学生が研究内容について説明を行うポスターセッションを開催しました。

来場者の感想

文系と理系の学際的なアプローチを具体的にわかった。

1つのテーマを違う研究者の先生の視点で聞くことが出来て、とても面白く、興味深かったです。

考古学と植生の両方からアプローチした研究で、地域の生徒や住民の方達も関わっているということがこれまで研究という言葉からイメージされるものと違って、新しさを感じた。

地域でもあまり知られていない文化財の研究されていること。

夜久野町や京丹後のエリアで府立大学が地域連携の形で活躍されていることを知り、「府立」大学の存在意識がよくわかった。

学生の皆さんが専門性の高い研究をされていて刺激になりました。

_ページ_2-212x300.jpg)

ポスターセッション 参加研究者一覧(11件) (研究分担者、学生による説明も含む。敬称略)

文 学 部

❶「文化遺産の記録化・記憶化による地域未来の創出に関する実践的研究 」 諫早 直人

➋「戦争の記憶の記録化と次世代への継承の仕組み構築」 上杉 和央

➌「京都府北部のMALUI・高大連携による文化資源を活かした地域づくり」 東 昇

❹「学校・地域連携にもとづく夜久野地域の文化遺産の活用研究 」菱田 哲郎

➎ 「文化庁連携による地域歴史文化の次世代継承と地域振興―綾部市君尾山(きみのおさん)光明寺の文化遺産をモデルとして―」横内裕人・岸泰子

➏「城陽長池宿を中心とする山城地方旧宿場町の観光資源化に関する文理融合的研究」山口 美知代

公共政策学部

➐ 「京都市南部近郊都市(宇治市)における空家のデータサイエンス分析と今後の発生予防と利活用方策(その2)」 岩松 義秀

➑ 「京都府内自治体の脱炭素化を加速するための調査研究―宇治市、福知山市、久御山町を対象として―」森下 正修・松原 斎樹

生命環境科学研究科

⓫ 「宇治茶を代表する抹茶原料の副産物である茎を活用した細菌感染の予防法について」 岡 真優子

⓮「昆虫の養殖飼料化を基盤とする新たな養鶏システムの確立-京都府基幹産業が抱える課題の包括的解決に向けた取り組み-」 田中 俊一

⓲ 「京都府産宇治茶の安定生産に貢献する生育予測研究」森田 重人・佐野 智